誰也沒想到,張欣又寫出了一本新小說。

作為廣州最具代表性的女作家,張欣的人生和創作歷程跨越了改革開放這40年。她15歲當兵,在衡陽部隊醫院當護士,完全靠一支筆,1984年調到廣州文研院從事專業寫作,1988年去北大作家班進修。從20世紀80年代的軍旅故事,到後來熱門的都市題材,曾經和池莉並稱「都市文學旗幟」的她,有許多作品被改編成影視劇。最火的時候,影視公司的人捧著現金,堵在她家門口,搶她的稿子。

張欣高產且勤奮,每年創作四五部中篇的寫作節奏,她保持多年。很多50後文學大佬早已封筆,他們到各地參加筆會與座談,享受文壇香火供奉。她本也可如此,但她不。2015年以來,她幾乎是一年創作一部長篇——從《狐步殺》《黎曼猜想》,到2019年的《千萬與春住》。

2024年,張欣推出了22萬字的新作《如風似璧》。不同於以往寫時髦男女、都市風情,這次她聚焦的是民國時代的南粵風華:1938年前後的廣州,三位年輕女性——一個是富家千金,一個是青樓才女,一個是大腳陪佣,她們原本生活在雕樑畫棟的西關大宅、香風細細的珠江河畔、寶藍翠綠的滿洲窗下,有著各自的命運和生活,卻因為情感與大時代的變動,最後過上了完全沒有想到過的人生。這本書里沒有狗血家事,沒有革命風雲,甚至沒有人有心情去談一段唯美愛情,有的只是撲面而來的人生際遇和散散淡淡的世道人心。

作為一個追隨張欣多年的讀者,對我而言,《如風似璧》是一部讓人驚艷的作品。不光是三個女性的故事引人入勝,小說對於廣州城淪陷之前的繁華似錦、畫舫輕歌、食在廣州都有著細緻的描繪,南音、梅花琴、螺鈿床、太史蛇羹、禮雲子、青樓菜……更讓人驚嘆的是整本書一點也見不到老作家的沉沉暮氣,裡面的人物鮮活動人,美物光澤鮮亮,美食香味撲鼻……跟生活里的張欣一樣,它們都是無紀齡的作品,充滿了紅塵煙火,騰騰熱氣。

《如風似璧》

張欣著

花城出版社,2024-3

生活里的張欣,是頗有些神秘的。

身為體制內的一員,多年的廣州市作家協會主席,她極少出現在文壇的各種盛會上,更不熱衷於參加圈內飯局,她也常自嘲自己的「孤僻」和「壞脾氣」,但她不是沒有朋友,那是一幫完全跟文壇八杆子打不著的朋友,做生意的,做財務的,健身的,打太極的,保姆頭子……

張欣交朋友從不論身份,她認人,只要她認了你這朋友,就是百分之二百的慷慨與仗義,「張老師待人真是太真摯了,讓人忽視她的小毛病,就想照顧她」,她的一個小友說,那麼小毛病是什麼呢?當然是她生活瑣事上的無能,比如不認路,以及不認路之後的抓狂,儘管如此,她也接受了這樣的自己,「什麼都會做、什麼都能作也挺耗人的,我還是得養住我這口氣」。

養住一口氣做什麼?當然是寫作。

「寫作是特別寂寞的一個行業,就是死熬!」,所以不熬的時候她活得特別隨興,可以為了一盤炒河粉的跋山涉水,可以為聽一場王佩瑜的《空城計》兩眼含淚,吃到好吃的眉開眼笑,聊起八卦也逸興橫飛,「不熱愛生活,怎麼能寫好小說」。

▲ 張欣高產且勤奮。(圖/花城出版社 提供)

對於別人的好意,她非常領情。

她有作家與生俱來的超級感受力,屋子裡哪怕有一根燒焦的火柴棍她都能聞出來,並機警地說有什麼東西燒著了。當然,她也十分剛毅、尖銳。當你苦惱地向她傾訴生活中的各種難題時,她會瞪著眼睛反問「你到底想說什麼?!」,就像禪宗里的當頭棒喝,要不然就是「你說完了么,現在我可以說了么?」,然後一劍封喉,速戰速決。

作為朋友的張欣是非常迷人的,她身上的矛盾性與複雜性讓你永遠猜不到她下一秒鐘會怎麼說,睿智與糊塗,老辣與天真,冰冷與熱情、仁厚與無情,集於一身。但毋庸置疑的是她身上那種強大的生命感染力。她喜歡一切「新」的東西,並且有把它們納入自己軌道的力量,「我也不知道我的這種好奇心是從哪裡來的,我就是很好奇」。

別人學太極就學太極,她在吳氏太極拳第九式「如封似閉」里悟出獨屬於廣州的氣質,「呈馬步、雙手收回后再推出,很能反映出廣州人的低調、隱忍、力道而不喜歡張揚的個性」。她用了這個招式的諧音做小說的書名,帶著她獨有的浪漫:「如風似璧,是我對廣州和廣州女人的認知。她們一如風中的玉佩,既有風的凜冽,又有玉的圓潤。」

▲ 《一代宗師》講的故事就發生在大灣區。(圖/《一代宗師》)

凜冽與圓潤,當然也是張欣自己的寫照。凜冽在文字里,在她不願意與之打交道的世界里;圓潤則在她的周圍。

生活中的張欣有一種「中學生感」,這不光是因為她的白皙、她的素顏、她的齊耳短髮,更多時候,她甚至顯得有點不諳世事,背著雙肩包,對這個快速變化的世界有點茫然。

長年健身的她,喜歡穿運動服,低調到叫不出名字的牌子,但質地極好;如果仔細看,會發現她的兩邊襪口各有一隻小小的粉色蝴蝶結。她和年輕人一起做自己的公號,帶貨,到處探訪新開的館子,每周鍛煉身體,照顧年邁的父母,把一切都安頓得井井有條,然後扭頭告訴你:「生活是很不容易的。」

而在這不容易的生活里,她從不吝於伸出援手,身姿像旗幟一樣挺立,讓每一個前行的女性看到都心中一暖:前輩還在,還在寫,還寫得這麼好,怎麼能放棄?

我想,這也是張欣之於當下女性存在的意義。她不僅作為一個傑出的小說家存在,更作為一個傑出的現代女性而存在。她永不言退,永遠愛美,永遠在路上,同時,「永遠不離場,永遠在創作,這個過程就能滋養你,就能讓你不老。你要記得我這句話」。

▲ 張欣近照。(圖/花城出版社 提供)

是廣東人教會了上海人做生意

黃 :《如風似壁》和你之前的書有兩個不同之處。一是寫作時間長,有沒有三年?二是時代背景不一樣。你以前寫都市男女、當下生活,這次為什麼選擇了清末民初時期?

張欣 :寫民國,可以算是我目前作品里唯一的一本吧。寫作時間起碼三年以上,因為非常費腦子和時間,要查資料。那個時代沒有書可以借鑒。那時候的廣州人怎麼說話、怎麼生活?現在一提到代表廣州的文藝作品,就是永遠在下雨,《羊城暗哨》或者《七十二家房客》,全是收租婆,只要寫到廣州就是這種意象。

但是廣州當年可是有過繁華的啊,日本轟炸之前的廣州城是很燦爛的,帝國曾經的唯一通商口岸,富可敵國的商人,燦似雲霞的錦緞,食不煩精的西關茶點……上海還有韓邦慶寫的《海上花列傳》可以借鑒,廣州全是商人,哪有人寫書?沒有人寫過。我在廣州待的時間特別長,我的所有得到都是在廣州這個城市,我一直挺想寫一個關於它的小說,而不是像以前的都市小說,廣州純粹是作為一個背景。

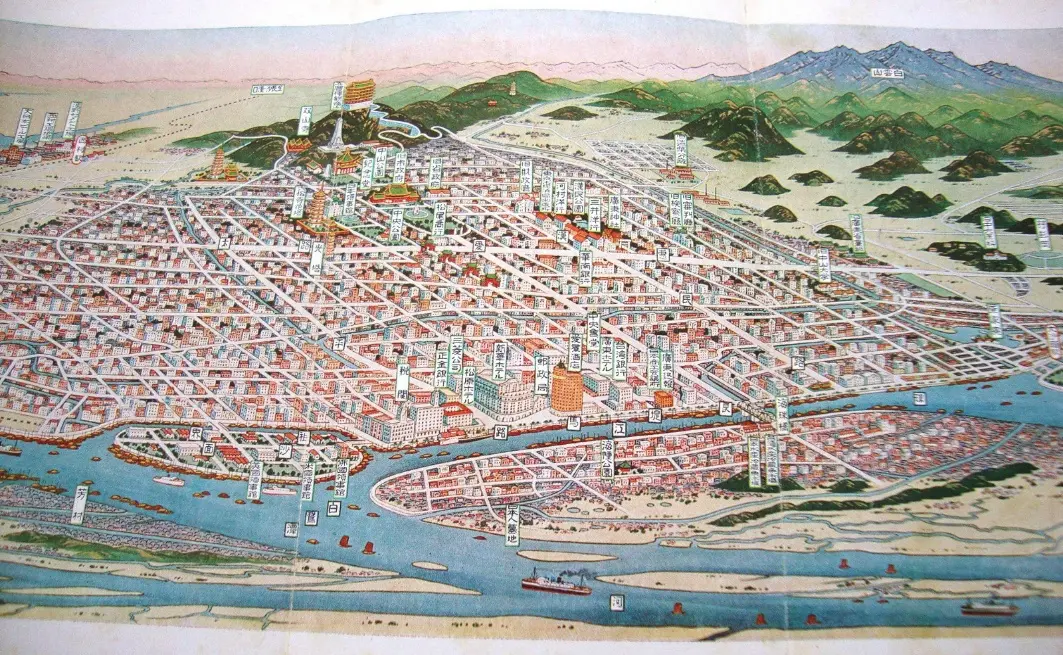

▲ 1920年,日本人金子常光所繪的廣州城圖。

▲ 民國時代廣州也有金粉銀沙的世界。(圖/《一代宗師》)

當然希望寫出廣州那個時代的質感,我們看張愛玲看什麼?也是看質感,她衣服她鑲邊的,她的情感,張愛玲小說里男女的情感都很高級,哪怕互相利用也好,哪怕第一爐香里「我明明知道他不喜歡我,但是我也要跟他好」的女性心態,我想寫寫那個時代的廣州城,看除了參加革命之外,文學描寫廣州還能不能有別的形式。

▲ 那個時代的女子也各有各的風采。

黃 :小說里有大量對於那個時代廣州生活方式的描寫,包括吃的、用的、穿的,非常美。

張欣 :前段時間《繁花》很火,我到現在也沒看過,這是上海人的狂歡。其實上海人知道20世紀90年代是上海最土的時候,但是王家衛不知道。他印象中的上海,還是那種30年代的上海。所有人都知道,但都不說出來。都不說出來,那就是那樣了吧?!我豁然開朗。我這麼大年紀才明白,美是營造出來的,文學就是虛構,虛構能力是很了不起的能力。

我覺得我們廣州是配有這樣的美感的。十三行通商時的紙醉金迷,還有民國時期的那些影像,是很洋氣的。小樓很風雅,人們對生活也很有要求,千年商都這麼多年,確實是好過的。我小說里寫在上海開創百貨公司的那些人,全是廣東去的,是廣東人教會了上海人做生意。

▲民國時代富家人的室內,非常雅緻富麗。

黃 :我注意到《如風似璧》先是在花城雜誌社登了之後,然後出的書,好像還加了挺多文字的。

張欣 :為什麼改了這麼多,是黃愛東西給我發了一個微信她說我幫你過一遍,特別快,三天之內就每一頁都貼了紙,完全是用心在幫我,黃愛東西是西關長大的,身上有天生的廣味,她是專門研究廣東風物的,有一屋子的書,她跟我說說日本作家其實都有收集資料的小助手,我寫的時候有時懶得查就虛寫,然後她就寫了很多廣東的東西和習俗,就根據這個,我開始慢慢改,我改比寫還慢,因為我要把這個地方想明白再插進去。

比如她會說妓寨用什麼傢具,照片拍下來,然後我又去看那個傢具的在裡面挑,按照場景把它加進去,顯得不那麼突兀,妓女跟講話的時候坐在几上面,肯定不能上坑,搞到最後還是挺累的,有一點想算了,我想別人也看不出來,後來想既然做事就還是認真做,我們都知道小說還是靠細節,可能有的人沒有看懂,但是看懂的人還是覺得文字的質感差很多。

我就是不想寫愛情了

黃 :小說里寫了三個女性:一個是小姐——大商家的大小姐,一個是妓女,一個是傭人。是什麼契機讓你把廣州的故事放在三個女人身上?

張欣 :沒有那種靈光一閃的一刻。我們現在這個時代是女性崛起的時代,我最先有意向的就是想寫女人的故事。因為廣東女性的特色非常明顯——她們有「韌」勁,是會奮鬥、會創業的群體。而且我寫女人肯定是強項對吧,我寫女人是有把握的,我不能寫沒把握的東西。

三個女性,三個階層,當然是為了突出差異性。另外,我也不想寫愛情。我都六十多歲了還要寫那種愛情?我想寫一些真的東西、殘酷的東西。

黃 :最殘酷的是大小姐愛上了自家的夥計,但夥計後來因為銀票丟失,為了還錢,在外面創業,娶了老闆的女兒,兩個明明相愛的人卻不能在一起。

張欣 :楊雙全作為男人,是很不錯的,顯示了廣東人對誠信的看重,但在男人世界里,誠信是高過女人的,我為什麼在序里寫所有的歷史都是當代史,你看現在的大企業家,有一個算一個,誰不是靠著岳父岳母出來的,我覺得男的在重大的原則問題上還是最容易犧牲感情的,當他發現只能找人家老闆的女兒才可能搞到錢,才可以還上這個債時,他馬上就捨棄了感情,說明他更看重自己的誠信,更看中別人心目中他個人的形象。

黃 :對,這三個女主角,只有蘇小姐身上有一點點愛情的影子,整部小說是不談愛情的。

張欣 :我是故意要這樣的。為什麼要這樣子呢?說回女性主義,其實女性主義是什麼?就是一種覺醒,不是只有參加革命才是覺醒的。

比如書中的女僕麥細花,她的創業拍檔花豬寧願娶一個有房的寡婦也不願意娶她,因為男人更現實。寡婦有房,他在房子里開店,多穩。細花是有錢,但是她的錢只是仨瓜倆棗,頂個一年半載可以,能頂一世么?

我覺得男的到最後一分鐘都是花豬。這還是好的男人,也不說占你便宜、把你吃干抹凈;就不讓你做夢,直截了當地說,其實更殘忍。細花哪裡是想去學醫,又哪裡看得進書?她根本不想,就想過平常煙火的日子,但是做不到。女性其實都是一步一步被逼到這條路上的。

▲(圖/《一代宗師》)

黃 :寫三個女的創業,這個很好玩。

張欣 :女人也不是每一個都要愛愛愛的,我就是要打破這個。妓女心嬌就沒有一分鐘愛過蘇公子,但是蘇公子愛她。蘇蝦米說,「我這一輩子只做過一件正經事,就是喜歡你」,整天給她送錢,不可謂不真心,但是她就是真的不喜歡他。

我想說的是,女性不要整天想著圓滿。女性對圓滿的執念是很深的,家裡乾乾淨淨、整整齊齊、有兒有女,還必須有愛、有男人。

但愛情有么?我自己也算認識人多的,那種特琴瑟和諧的,像蔡磊和段睿,就可以感動我,我真的會掉眼淚,我覺得這裡就有愛——段睿眼睛里就是愛,就是愛這個人,我覺得她好了不起。

但大部分人的人生是殘缺的,可能就是沒有我們想象中的那個愛情。但以前的女人太傻嘛,被那些窮書生寫的書洗腦了。名妓董小宛,死都要跟才子,最後命運悲慘,還不自知。

真實的情況是怎樣的?袁世凱的兒子、大才子袁克文喜歡一個妓女,娶了人家,後來這女的捲款跑了,說袁公子酸腐之氣撲面而來。她覺得他們酸,什麼划船看花,她根本不想。

▲袁克文(1890年8月30日—1931年3月22日),字豹岑,號寒雲,袁世凱次子,由其三姨太金氏生於朝鮮漢城。袁世凱死後,其長期客居上海,以變賣字畫為生。袁克文工書法,能唱崑曲,愛好藏書古玩,精於鑒賞,與張學良、張伯駒、溥侗一起被稱為「四大公子」。

心嬌不喜歡商人,也不喜歡文人。嚴公子滿腹詩書從法國回來,抱著她的枕頭睡覺,為她當和尚,但心嬌一聽說他根本不敢告訴家裡,拿的還是家裡的錢,就死了心,因為她知道這樣的男人沒有用,贖不了她。

心嬌真正喜歡的是吳將軍。我覺得有一種女人是喜歡力量和權力的——這種東西特別能引領女人,因為女的天生就是弱一些,她真的會對這樣的人感興趣。我還碰到過一個女的,挺漂亮,跟我講:「我原來對他的愛是真的,我不愛了也是真的。他被抓起來了,我就不愛了,是真的。」

▲(圖/《一代宗師》)

黃 :所以最弱的人其實是最強的人,心嬌最後完成了別人不敢做的事,還是挺牛的。

張欣 :對,我就是要塑造這樣的女性。她弱,也不是頂紅的,但是她有她的魅力。她肯定也是周旋,但她是不上心的,不上心就不會受傷害。張艾嘉說的嘛,「你不當真就什麼也傷害不了你」,男的也拿這種女的沒辦法。心嬌是見過世面的,她被賣過好幾次,她必須求生存,她的最高理想是安置好家人。這個其實也是當代史,現在有很多女性有志氣把一家人安頓好,這就很有女性的力量。

黃 :三個女人都有自己的事業,一個開醫館,一個做夜宵,一個做茶館。這在當時的廣州有沒有可能性?

張欣 :怎麼說呢?我覺得在廣州就有可能。廣州這個地方比較崇尚務實,人們覺得靠自己是一件光榮的事。廣東人不會覺得不勞而獲是光榮的,自梳女就是「我不嫁人,我就靠自己」。我很早以前認識一個人,她養的鴕鳥全死了,當年虧了三十多萬,我覺得天都要塌下來了。她淡淡地說:「那再做別的唄。」廣東人就有這種「韌」勁。

從來沒有人說廣州女的漂亮,漂亮肯定是江浙的。千年商都,什麼叫商都?就是算盤打得精啊!哪個男的會給你?他沒有怎麼給你?所以,廣州女性也是相當務實的。愛情給她們帶來美好的生活,肯定不能這樣寫,這樣寫就不是我了,是吧?我寫的女性就是美夢破滅,哪怕自己很不堪,也不做那個夢,不會死得那麼難看。

▲ 一代影后胡蝶,廣東人,在波濤驚天的時代把自己的生活經營得儘可能的安好,盡顯廣東女人的務實與勤勞。

狀態比才華重要

黃 :白樺說你三十年持續高產。別的女作家一般到50歲就基本不寫了,你還在寫,而且越寫越好,這個奧妙在哪裡?

張欣 :我覺得首先肯定還是熱愛吧!我小時候也是屬於小學作文就是範文、老師會讀那種。你喜歡一個東西,就不會覺得那麼累。還有一點就是,你要當作家,就不能離開文學現場。所謂「拳不離手,曲不離口」,老人說的話是沒錯的。就是你的基本功不能丟,你不寫手就是會生。

也不是說你一直在文學現場就會成為大作家,不是它把你托舉上去的,而是要靠你的基本功。我很熟的朋友跟我講:「張老師,你寫作不是靠才華,是靠勤奮。」其實我以前不愛聽這個話,我老覺得我是有才華的。

▲ (圖/《一代宗師》)

黃 :那必須的。

張欣 :不是,我覺得他們為什麼不承認我的才華?有時候,就是勤奮讓別人熬不過你。我起點低,沒有讀過大學,北大作家班是後來去的。我知道我就是要用最笨的辦法才能堅持下去。而且我沒有紅過——像「街上流行紅裙子」那種紅,得全國獎,所有人都知道你,我沒有得過全國獎,沒有那麼紅過,就是老是很溫的那種。這讓我覺得自己是不能停下來的,我絕對不能停下來,才可能進步。

雖然我不是廣州人,但是我性格中也有那種不服輸的勁兒,但是我不會說出來。你說我不行,我就不離開現場,因為最終都是靠作品說話。我記得有人說過:「大家說我寫得不行,不應該走寫作這條路。但我就非要吃這碗飯,最後還是不行,我就認了。我對得起自己,沒有辜負自己。」

這說明,有困難的時候不能退,包括小說里寫的這些女性也是,每一個都不退。女性身上的這種東西,我覺得還是挺重要的。

▲ 民國時代廣東女畫家馮文鳳

黃 :在作品里能看到一個人,我在你小說里看到了很多能量。你怎麼保持這個生命能量呢?

張欣 :從文化層面講,我覺得人就是要開闊。你看有誰像我這樣和年輕人玩得這麼瘋?而且我是真心的。我不知道為什麼我有那種好奇心,我就很不喜歡那種沉悶的生活——論資排輩,和領導搞好關係,供養那種評論家。我不喜歡跟作家搞在一塊。你一定要出來跟社會打交道,不管你跟誰,你都要有另外的世界。

我本身就是挺「紅塵滾滾」的人。我覺得慾望不應該是被壓抑和改造的,而是拿來實現的。喜歡的包,你買了不就好了?今天很想吃水魚,那就去吃。

寫作者要保住自己。另外,格局要在,不要那麼看重一城一池。這個獎沒得,你就發脾氣退會,用得著嗎?還有一點我不得不說,廣州教會了我平常心。在廣州,沒有人因為你是作家而高看你,所以你的心就平了,不像有的人把自己看得特別高——「我是作家,我比你們高明」。我覺得這都是局限。

黃 :我們練太極也聽了很多遍如封似閉,但是從來沒有想著說把這個做一個小說題材,所以我感覺到你對於這個世界是非常好奇以及跟他保持著持續的這個互動,就是你總是在找一些新的東西?

張欣 :我寫東西就是很自然的,比如我在小說里寫了鵬仔給細花的信號是一盆龍吐珠,其實這株花我們練太極的老城區,我在一家人的亭院里看到的,冬天亂成一團,到春天就開了,白色的球吐出紅色的花,很漂亮,美得很文藝,我就放在了書里,我反而不會專門就是看一個植物的書,東西我在腦子裡,寫的時候那自然會跳出來,因為場景是沒有時代的。

▲ 廣州的老城區依然有保持著一百多年前的建築和風格。

黃 :張老師寫小說筆力好狠,情感的處理尤其狠,然後還有一個就是看人性之深,這是一種天賦呢?還是因為你特敏感。

張欣 :不是,還是觀念,還有就是認知,為什麼老說認知是人的天花板,你不管是寫東西還是認知你呈現什麼的天花板。

女作家當然給人的感覺比較柔情比較細膩,但是我比較推崇的還是無情。女人容易聽喜歡的人說我穿那個衣服特別好看我就老穿,我就不脫了,不能這樣,一個好作家必須無情,你的感情不能泛濫。

另外一個,很多人寫小說老是橫的,沒有縱的,你就是很多很多人物,涉及到很多很多素材,很多很多飯館,但你不把它們編起來,就沒有用。

其實最重要的時候就是要挖,就是你已經到了絕境了,這個事就這樣了,你就放一放你看還有沒有能挖的,這個人結束了,我告訴你沒有完,還有,這個就是功力。

你一定要想辦法去挖,挖不著也想辦法挖,只能這樣子,要不然這個東西就會不好看,多人就是說比如說很多人到70米就不行了,那你到80米你就贏了嗎?那你100米你就成了嗎?他70米、你80米你就淘汰了80%的作家。

好的作品是有生長性的。有生長性,比如寫蘇小姐,你本來不是想讓他們倆好的,你已經鋪墊了很多,但是他到了那個時候他就是跟他們搭不上好不了,這種東西屬於生長性的,他是能長的,他是像樹,就是枝葉自己就冒出來了。

沒有這個就當不了小說家。比如心嬌到底喜歡誰?我也不知道,但我肯定知道她不喜歡誰,對吧,我絕不讓她和文人談戀愛,那不傻逼嘛,絕對不行。

慢慢心嬌就出來了,就開始發芽,茶館被砸了肯定想找人幫她,但如果一受傷就老有男人愛護,那不變成開掛大女主了么,肯定不行,我肯定要讓她砸蒙,讀者也會傻,吳將軍怎麼就死了呢?說死就死,就是告訴你美好東西就是很短暫。

黃 :這個誰也靠不住的世界,女性怎麼樣才能夠過得更好一些?

張欣 :那肯定是只有靠自己,只有靠自己這條路。

黃 :很多人靠自己是苦哈哈的,但是我覺得你靠自己是還樂在其中,還是美滋滋的,你把自己生活搞的很好,安排的非常合理同時又很有創作力還可以持續寫作。

張欣 :我覺得這是兩個問題,第一個就是我們倒著推,我辛辛苦苦寫作為了什麼?那我是為了過好日子,那我過很差,我為什麼這麼辛苦?

女的認為我奉獻我就無微不至的關心他,總能感動他,他就會對我好,不是的,根本不是這個邏輯,你付出越多,對他越好,他越不珍惜你。好的狀態怎麼來?請問你,你在縫紉機上寫,冷風嗖嗖的過一會兒還要給他做飯,還搞個屁文學是不是?

有一個人講唱歌的就說他就說了一句話,我覺得說的特別對,他說狀態比你的才華還重要。我現在狀態特別好,我就唱的激情澎湃,沒狀態,光有才華,怎麼搞?你就發揮不出來。

▲ 廣州的女畫家陸梅筆下的民國女子和美麗衣裳。

第二個就是一定不要受干擾,女人是特別容易受干擾的,很多人應該怎麼怎麼樣怎麼樣,我告訴你這個世界沒有應該,你想怎麼樣就怎麼樣,別人寫穿越你也寫穿越,別人寫意識流你也寫,你怎麼當作家。

我發現有的女的根本不漂亮,她對男的說你走吧,我要睡覺了,男的屁顛顛高興的要命,就是女的你不要受別人的干擾,不受別人干擾你就不磨損嘛,什麼是美滋滋的,就是你享受自己的生活,我是挺喜歡你,但是我發現你根本不喜歡我,那就算了,我也不會死氣白咧,犯不著。

所以我對萬事萬物都是這樣子,那我的磨損就小了,我就不會被受折磨,反正靠自己,我也夠了,就靠這支筆我也夠了。

黃 :我們有一次聊天,我說沒有愛,你說「老」是最嚴峻的問題,那麼你是怎麼來面對「老」這個問題?

張欣 :我是覺得還是那句話,改變你能改變的,接受你不能改變的。

老是一個特別無奈的事,你的那種衰退,但是好的一點是什麼?它公平,對每個人都一樣是吧,老了就會回望,文學就是回憶,為什麼你很年輕的時候可以寫詩,但是寫小說不會寫特別棒,你那時候還是稚嫩的,你剛到老謀深算的時候你怎麼能放掉呢?

你不能放過自己,你存到現在你為什麼?你存在現在可能就有一個大東西在你心裡,原來沒法駕馭,現在可以了,老了不是全是缺點,老讓你積存了很多東西,你見的多了,你對很多事情的看法就不一樣,這個不老你就寫不出來。

▲ 廣州的女畫家陸梅筆下的民國女子。

還有一個確實是要養心,你要留時間給自己,這也是一種儲蓄,確實要做減法,老是說要老得優雅,優雅你肯定就是有篩選,我覺得年紀大了要省著用,就是要能守要有準備。

而且這些對身體都有好處,因為我們最終是要活像日本人常說的口頭禪「盡量不給別人添麻煩」那你首先就是自理,養身體不是光鍛煉,而是守住一顆心,不能亂,有時候就是喝一點參茶,養住那口氣,我覺得這也是一個對待老的態度。

黃 :有什麼可以對抗衰老的呢?

張欣 :什麼是年輕,年輕就是覺得什麼是千秋萬代,人到了一定年齡就會知道的一個要「守」,你的才華,你所有的青春夢想可以在你作品里體現,這個是別人拿不走的。

作為一個創作者,你想你所有得到的好,得到所有的尊重和得到別人愛戴都在你的作品里,你是不知不覺之間寫的,但是對別人可能就是一束光就是深夜裡的一束光,所以我為什麼說你不能離開文學現場,不能不創作,因為它就有你的全部的夢想,它就能滋養你,對抗老,你記住我這句話。